【林婉婷高雄報導】

智青筆下的世界│曹永畦│深色風格獨樹一幟

曹永畦20歲時來到岡山障福中心,至今已有七年時間。劉秋月與黃淑雅不約而同提到,他個性活潑、思維靈活,卻經常用深咖啡色、黑色等深色創作,風格獨樹一幟,尤其以黑色來畫玫瑰花,最令黃淑雅印象深刻。

曹永畦除了在岡山障福中心上課,也學習纏繞畫、太鼓。他還是「社交大師」,喜歡蒐集筆記本,並在出席不同場合時邀請來賓簽名。

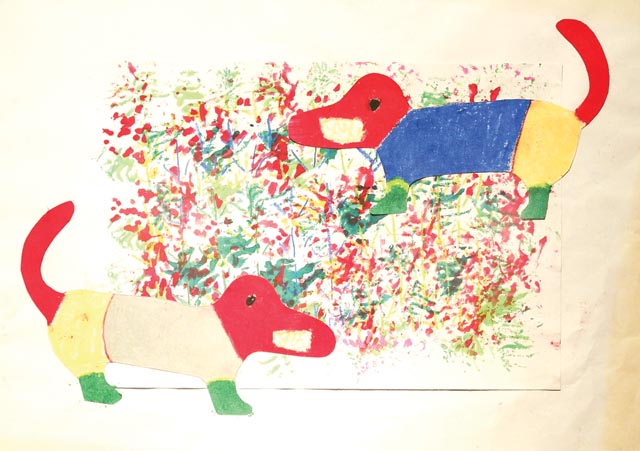

「藝術齊步走」展覽的主視覺,正是出自曹永畦的畫作《藝術齊步走》。《藝術齊步走》是他難得感覺較為溫暖又趣味的作品,以蠟筆、水彩為媒材,他說:「特別的我遇到特別的你,我們如此不同卻又相像。相逢即是有緣,讓我們一起探索這精采的人生旅程吧!」

智青筆下的世界│曾宜姍│風中的寧靜與和諧

來到岡山小作所約兩年時間的曾宜姍今年23歲,她對藝術充滿興趣與敏銳,最喜歡以粉紅色作畫,當初「舉辦畫展」的夢想正是由她提案。她來到中心以前,已經上過民間社團辦理的美術課程,並曾獲得許多獎項。她創作時喜歡保有自己的特色與自由,母親也支持她,而這個理想在中心得以實踐。

劉秋月表示,曾宜姍初到岡山障福中心時,生活自理能力及人際溝通技巧已經很不錯,在圓夢計畫中,有更多機會表達自己的主張。曾宜姍除了在中心上粉彩畫、油畫課程,還學習纏繞畫、鐵琴。她的作品獲選為2023年度中心新年紅包的主視覺,根據此主視覺設計的紅包共有六款,都是用智青們的畫作,相當值得期待與收藏。

曾宜姍的代表作品是《落羽松》,呈現清風中寧靜、和諧的感受,「在變色的落雨松下感受季節變化,是平安,也是造物主對我們的愛。」她介紹畫作時這麼說。她特別感謝媽媽支持她上繪畫課,「媽媽您辛苦了!每次畫畫課我都覺得很開心、也很療癒!」她也感謝岡山障福中心聘請老師授課,借用場地舉辦畫展,讓她有圓夢的機會。

智青筆下的世界│黃通溢│想看見太陽的心情

岡山小作所成員、34歲的黃通溢是岡山在地人,他坦言,自己有段時間思慮繁雜、情緒不穩,導致其他青年都不太敢接近自己。後來他無意間發現,畫畫可以讓自己心緒安定、寧靜,他還可以利用不同顏色與表現手法傳達心情,便喜歡上畫畫。黃淑雅也不斷鼓勵他自由發揮,不一定要按照老師指導的形式創作。

黃通溢表示,心情不好時,他會想看見太陽,所以用紅色畫畫,撫平這樣的渴望。心情很好時,他喜歡選用黃色,讓自己更放鬆。紅色與黃色都像陽光,可以照耀大地或從裂縫透出。他自己最鍾意的作品是《七夕的陽光》,紅色的背景中有一朵太陽造型的小花,傳遞幸福的感覺。

曾經不知如何與人相處、別人也不敢親近的黃通溢,現在最喜歡和眾人一起整理環境,以及經營「小牧人柑仔店」。劉秋月也肯定他,負責清掃中心環境時相當用心。

劉秋月回憶說,黃通溢曾經很憂鬱,情緒爆發時嚇到旁人,人際關係受挫,家長也很無奈、無助。開始進行圓夢計畫後,黃通溢因為接觸藝術而情緒穩定許多,有適當且正確的抒發情緒管道,生活品質也有所提升。

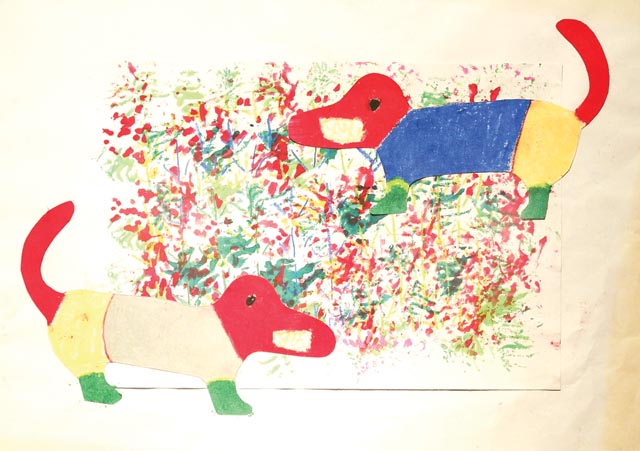

智青筆下的世界│胡秀緣│為自己感到很驕傲

喜歡藍色的胡秀緣本身是苗栗人,舉家搬到高雄橋頭,接受岡山障福中心的成人日托服務,至今已邁入第12年。今年30歲的她精心繪製的《可愛的熊》,獲選為中心25週年的紀念提袋主視覺,「我感到很驕傲。」

胡秀緣開朗的笑容感染力十足,就像她畫筆下的白熊,溫和、善良,讓人有安全感。在她的畫作裡,微笑的白熊手拿花朵和氣球、頭戴禮帽,傳遞快樂的氛圍。劉秋月提到,胡秀緣的人際互動良好,經常安慰別人。有一次她心情低落,胡秀緣默默注意到並主動關心,讓她既驚喜又欣慰,「我很喜歡她說的『驕傲』,能為自己感到驕傲是很好的事情。」

圓夢計畫的「經營商店」,是胡秀緣提案的夢想。她希望眾人共同打掃環境,與社區居民接觸,還可以義賣畫作。「小牧人柑仔店」是中心與社區互動的平台,除了義賣智青的繪畫、襪子娃娃、乾燥花等作品,也配合岡山障福中心事工,不定期舉辦音樂、烘焙、繪畫、節期手作等課程。

「我很喜歡美術,作畫時會沉醉其中。」胡秀緣現在的夢想是再舉辦一次畫展,並期待地點可以在橋頭圖書館,「辦畫展很快樂,很有成就感。」

【名詞小字典】

▼ 成人日間托育服務

有鑑於部分成年之身心障礙者從學校畢業後,無法適應社會或進入職場,不得不留在家中,因而乏人照顧比例偏高,並漸失適應社會、參與社區的機會,岡山障福中心2005年開啟成人日間托育服務。服務對象為16至64歲的身心障礙者,服務內容以輔導生活自理、自我照顧為主,另配合休閒生活、社區生活訓練,例如清潔打掃、簡易烹飪、性別教育、財務管理等。

進行方式為社工員接受申請後初步評估學員能力,而後邀請家長參與,在專業團隊合作和資源連結下,教保員依學員能力、家長期待擬定個別化服務計畫。另與輔具資源中心合作,提供學員適合的生活或就業輔具、無障礙空間改建等。

▼ 身心障礙者社區日間作業設施

簡稱為「小型作業所」或「小作所」,顧名思義與工作訓練相關,目的為提升身心障礙者工作能力、培養合宜工作態度,也透過團體互動學習人際互動技巧,培養自尊、自信及自我照顧的能力。小作所是延伸身心障礙者日間托育服務,介於福利機構與就業場所之間的照顧服務,可作為中途訓練、學習場所,並有助於減緩生理退化,故也適合待業中的身心障礙者。

進行方式為社工員接受申請後,邀請家長參與、多方合作,依學員能力與家人期待擬定個別化服務計畫,以提升身心障礙者的職場工作技能、工作態度、社區適應能力及活動能力等為目標。

報導來源:https://tcnn.org.tw/archives/131110

【林婉婷高雄報導】

【林婉婷高雄報導】